Die Goldene Straße (Bärnau / Tachov)

Schon vor Jahrhunderten zogen Händler und Reisende zwischen Bärnau und Tachov die Goldene Straße entlang. An diesem wichtigen mittelalterlichen Handelsweg waren die beiden Städte die Drehscheibe des bayerisch-böhmischen Grenzlands.

Heute wandern Sie auf dem Verbindungsweg CZ 1 teilweise auf dieser uralten Route. Die historischen Ortskerne und der Geschichtspark Bärnau-Tachov zeugen von der langen und bewegten Geschichte der Region. Und immer wieder öffnen sich sagenhafte Blicke auf die ursprüngliche Landschaft hier am Grünen Dach Europas.

https://www.goldsteig-wandern.de/infos-erlebnisse/goldsteig-11-mal-anders/goldene-strasse/grenzueberschreitende-wanderung-auf-der-goldenen-strasse-nach-boehmen

„Sagenhafte Goldene Straße“

Seit rd. 500 Jahren wird einer der vielen Handelswege von Nürnberg nach Prag „Goldene Straße“ genannt. Sie führte über Sulzbach, Weiden und Tachov/Tachau. Im jetzigen Landkreis Tirschenreuth führte sie über Plößberg und Bärnau und überwand so das böhmisch-oberpfälzische Grenzgebirge. Salz, Getreide, Wein, Stoffe und Leder gehörten zu den bevorzugten Handelswaren. Die Kontakte zwischen der nördlichen Oberpfalz und Böhmen können also auf eine reiche Tradition zurückblicken. Interessant in den Zeiten von Grenzen und Grenzöffnungen: Schon die Goldene Bulle von 1356 zählte die Orte an dem bereits damals genutzten Weg auf und verbot alle Streitigkeiten zwischen Städten, Rittern und Fürsten. Die Geschichte, nein, Menschen und Systeme hielten sich nicht immer daran. Vielleicht war 1990 das Jahr, mit dem diese friedliche Zeit endlich beginnen sollte?

Anhand von Sagen macht das Sagenbuch in deutscher und tschechischer Sprache einen Streifzug durch die gemeinsame Geschichte von Tschechen und Deutschen. Herausgeber ist der Förderkreis Deutsch-Tschechische Schulen, gesammelt wurden die Sagen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften entlang der „Goldenen Straße“ (Redaktion: Rainer J. Christoph/Heinrich Häberlein).

Die Grenze während des Kalten Kriegs: „Blicke hinüber“

Franz Busl (1931-2016) war lange Jahre Kreisheimatpfleger, in der Bärnauer Kommunal-politik aktiv und freier Mitarbeiter bei „Der Neue Tag“. Im Jahr 2007 erinnerte er sich in einem längeren Artikel an Episoden nahe der Grenze bei Bärnau.

„Hoimat und Schwoazbiakraiterer“

„Als ich nach Bärnau kam und meinen Streifendienst auch auf dem Bärnauer Steinberg machte, konnte man noch die Ruinen des einstigen Dorfes Paulusbrunn sehen, die für mich immer so etwas wie eine Klage und Anklage über das Geschehen nach dem Zweiten Weltkrieg darstellten. (…)

Es dauerte noch ein oder zwei Jahre, da kam 1968 der "Prager Frühling". Wir alle freuten uns, als auf tschechischer Seite Lkw angefahren kamen und Soldaten begannen, den nahe an der Grenze verlaufenden Stacheldrahtzaun abzubauen. Es dauerte nicht lange, da beobachteten wir, dass Bagger Löcher aushuben und in diese die noch vorhandenen Überreste des einstigen Dorfes Paulusbrunn hineinschoben und das Gelände planierten. Jedes Mal, wenn wir auf unserer Streife dort oben vorbeikamen, waren es weniger Häuserreste, die zu sehen waren, und nach und nach wuchs Gras darüber. Paulusbrunn war endgültig ausgelöscht. Nur noch der Kirchturm mit dem Beobachtungsposten war zu sehen.

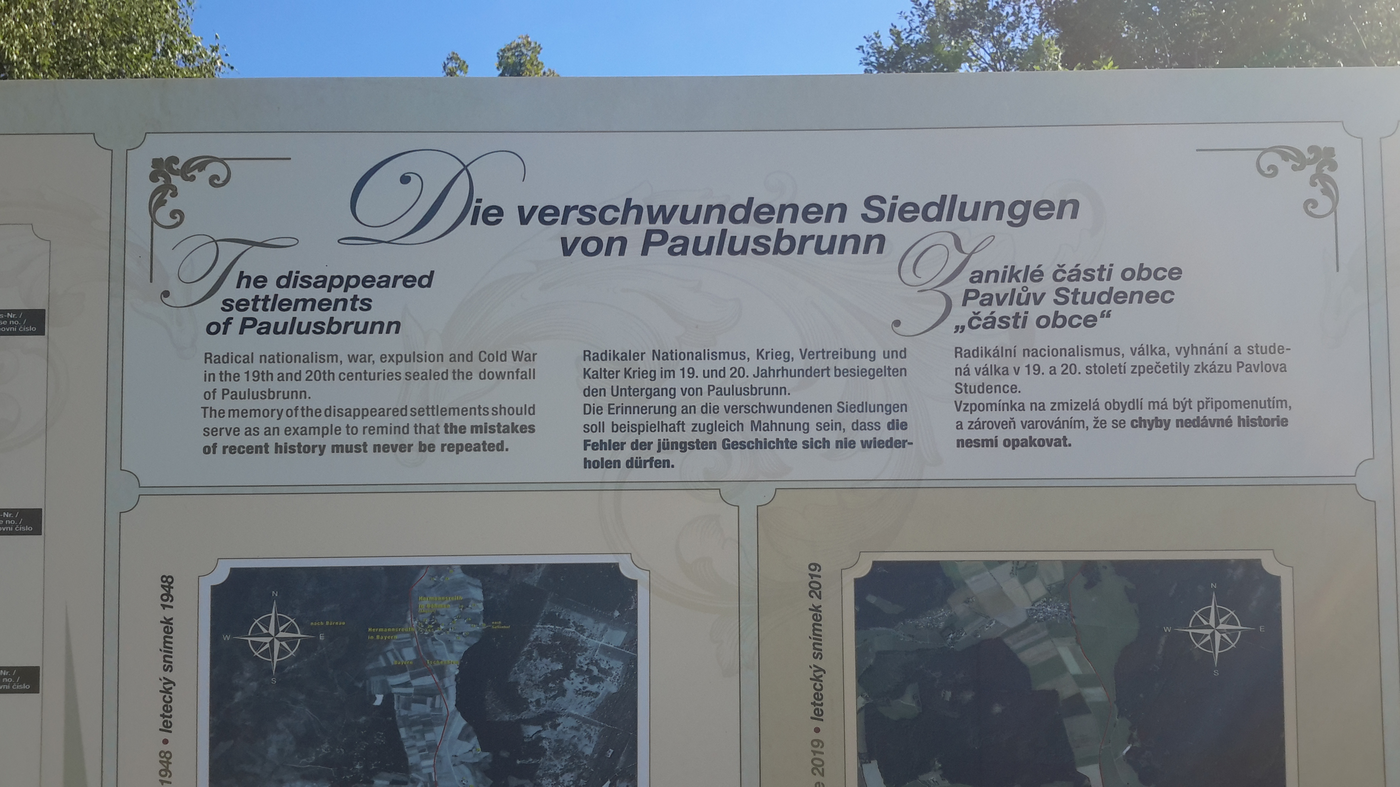

Kurz vor dem Straßen-Grenzübergang nach Tachov stehen heute gut illustrierte Informationstafeln zum Schicksal der Siedlungen von Paulusbrunn. Die Ortsteile wurden wie viele andere auf tschechischem Gebiet im Laufe des Kalten Kriegs dem Erdboden gleichgemacht. Oft mussten Menschen und Gebäude den Grenzanlagen weichen.

Franz Busl weiter:

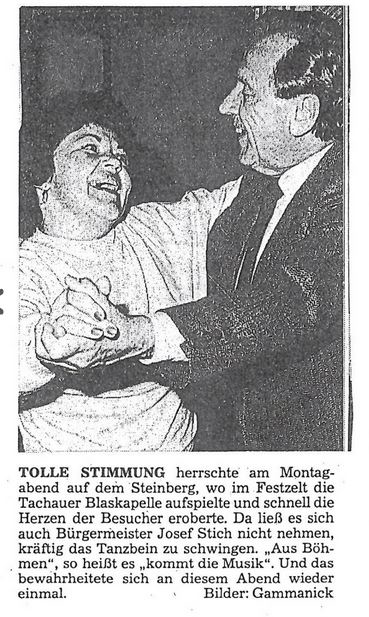

„Ins Schwitzen kamen wir manchmal beim Bärnauer Bergfest, als der Ansturm der Wallfahrtsbesucher aus allen Gegenden Deutschlands so stark war, dass die Parkplätze nicht ausreichten und entlang beider Seiten der Straße durch uns die Fahrzeuge ordentlich in die Parklücken eingewiesen werden mussten. Beim Grenzlandturm bildeten sich große Trauben von Besuchern, die in ihre verlorene Heimat schauen wollten und dabei immer wieder mit ihren Kindern schimpften, die sich wenig für diesen Blick in die Heimat interessierten und sich statt dessen an den damals in großer Menge wachsenden Heidelbeeren gütlich taten.

An einen solchen Disput zwischen Eltern und Kindern erinnere ich mich ganz besonders: Eine Mutter sah ihr schwarzbeeressendes Kind und schimpfte dann: "Mir schaua üwe in unere Hoimat und du sitzt in Schwoarzbiakraiterer und isst Schwoarzbia."

https://www.onetz.de/deutschland-und-die-welt-r/archiv/zwischen-baernau-und-waidhaus-erinnerungen-eines-zeitgenossen-an-die-60er-jahre-des-vorigen-ein-stueck-vom-leben-am-eisernen-vorhang-d1409016.html

Brisanter Zwischenfall an der Grenze im Jahr 1965

Eine andere Episode gibt ebenfalls die ständig angespannte Atmosphäre an der Grenze im Kalten Krieg wieder. Der Vorfall wurde sogar weltweit kommentiert, die Sache selber bewegt sich zwischen tödlichem Ernst, skurrilem Missverständnis und behördlichem Bemühen. Sie trug sich in Hermannsreuth zu. Indirekt beteiligt war Renate Weigel, Hauptakteur war ihr kleiner Bruder.

Sie war neun Jahre alt und wuchs – wie ihr damals zweijähriger Bruder - auf dem Bauernhof ihrer Eltern in Hermannsreuth in der Oberpfalz auf. Der Hof lag und liegt direkt an der Grenze. Ein kleines Grundstück am Hof war auf tschechischem Grund und wurde als Miststätte genutzt. Schon seit 1911 gab es dieses Gewohnheitsrecht. Am 2.8.1965 kam es zu einem Zwischenfall, als Renate Weigls zweijähriger Bruder Josef auf tschechisches Gebiet lief und eine ihn betreuende Bekannte ihm nachlief. Tschechische Grenzer gaben einen Warnschuss ab, beide kehrten aber wohlbehalten zurück. Der Vorfall führte zu einem Briefwechsel zwischen deutschen und tschechischen Behörden.

In der Presse wurde der Vorfall behandelt unter Überschriften wie „Es geht um einen Misthaufen und ein stilles Örtchen.“ / „Der kleine Grenzverkehr des Bauern Josef Dill“ / „CSSR nimmt Anstoß an Aborthäuschen“. Schließlich wurde diese Art von „kleinem Grenzverkehr“ von tschechischer Seite geduldet.

Ihre Erinnerungen in einem Video unter:

https://www.hdbg.eu/zeitzeugen/files/video/zz-1530_01__1.mp4

Eine Zusammenfassung des Vorfalls findet sich unter:

http://www.hermannsreuth.de/johannes-dill/

Das Jahr 1990

Vorfreude und Probe-Öffnungen

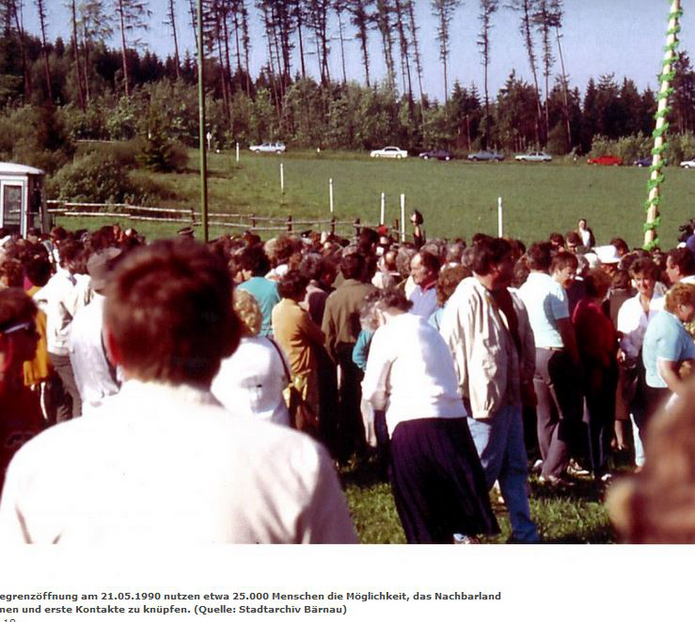

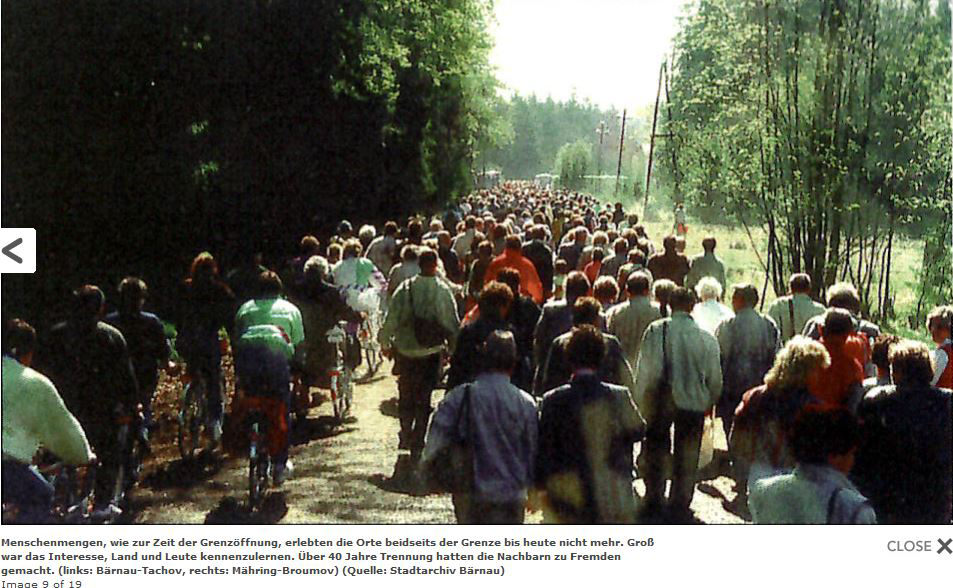

Seit Beginn des Jahres standen die tschechischen Behörden erkennbar Lockerungen aufgeschlossener gegenüber, entlang der Grenze wurden Grenzsperren abgebaut. Die Atmosphäre auf beiden Seiten der Grenze entspannte sich, schließlich stiegen in der Bevölkerung auf beiden Seiten die Erwartungen an eine mögliche Öffnung der Grenzen. Die Hoffnungen erfüllten sich dann schrittweise. So kam es Mitte Mai zu einer Probe-Grenzöffnung.

Tränen und Umarmungen - wie beim Mauerfall acht Monate vorher

Jürgen Herda befragte im Jahr 2015 für das Zeitung „Der Neue Tag“ Zeitzeugen zum Jahr 1990. Am 1.7.2015 erschienen deren Erinnerungen unter der Überschrift „Wunder am Ende der Welt“:

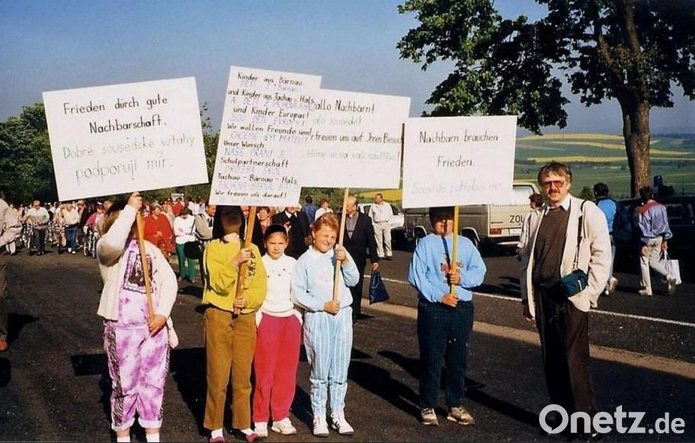

„Am 19. Mai 1990 wurde die Grenzöffnung geprobt. Rainer Christoph, damals Rektor der Grund- und Hauptschule Bärnau, erinnert sich an ergreifende Szenen: "Wir fuhren mit einem Bus von der Grenze über Wiesen Richtung Tachau - ein unglaubliches Erlebnis, es herrschte absolutes Schweigen im Bus." Die Oberpfälzer blickten gebannt auf eine Terra incognita hinter den Scheiben: In Tachau ganz normale Menschen, die die Gäste mit Blasmusik und Bratwürsten empfangen - auch hier wächst zusammen, was zusammengehört. Bayern und Böhmen, Liebhaber deftiger Schmankerl.

Auf der anderen Seite der Grenze empfängt der Bärnauer Bürgermeister seine Kollegen aus Tachau und Halze/Hals. Erste Forderungen werden laut, die Visa-Pflicht aufzugeben. "Es gab wahnsinnige Emotionen", sagt Christoph, "Tränen und Umarmungen wie beim Fall der Berliner Mauer - wir wurden Zeitzeugen." Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Am 1. Juli 1990 fällt die Visa- und Geldumtauschpflicht. Zu Grenzübertritten genügt der Personalausweis.“

https://www.onetz.de/deutschland-und-die-welt-r/archiv/wunder-am-ende-der-welt-d844937.html

Frieden – Freundschaft – Versöhnung:

Bürgermeister Josef Stich aus Bärnau und Bürgermeisterin Marie Kuncicka aus Hals/Halze durchschnitten miteinander ein Band: Damit war am 1. Juli die Grenze war offen.

Aus Stiftlandbote/Frankenpost vom 2. Juli 1990:

Bärnaus Bürgermeister Josef Stich: Das ist ein denkwürdiges Ereignis, das in die Geschichte der Stadt eingehen wird. Kriege und ihre Folgen haben uns getrennt, aber die Bürger sind bereit, aufeinander zuzugehen und vorwärts zu blicken.“

Bürgermeisterin Marie Kuncicka aus Hals: Es ist unsere Pflicht, Friede und Freundschaft zu bewahren. Ich hoffe, dass wir bald keinen Pass mehr brauchen und ein öffentlicher Nahverkehr über die Grenze möglich wird.

Bundestagsabgeordneter Max Kunz: Die CSFR kehrt zurück nach Europa, jetzt ist es möglich, die Hand zur Versöhnung zu reichen.

Geschichtspark Bärnau-Tachov

Bekanntestes Projekt für die neue Gemeinsamkeit dürfte der deutsch-tschechische Geschichtspark Bärnau-Tachov sein.

Das Museumsdorf in Bärnau (https://www.geschichtspark.de/presse)

Ursprünglich nur ehrenamtlich betrieben vom Verein „Via Carolina – Goldene Straße“ hat sich das Projekt kontinuierlich weiterentwickelt. Ein verein aus Tachov unterstützt die Arbeit, Gremien sind deutsch-tschechisch paritätisch besetzt. Inzwischen sind die Universitäten Bamberg, Pilsen und Prag eingebunden. „Geschichte hautnah erleben“ ist das Motto, das durch eine Vielzahl von Initiativen und Mitmachprogrammen eingelöst wird. Man betreibe am ehemaligen Eisernen Vorhang die zweitgrößte Mittelalter-Baustelle in Europa, sagte der Vorsitzende des Vereins Via Carolina Alfred Wolf gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Er wünsche sich jedoch eine noch breitere Wahrnehmung und Verankerung in der Region. Die 2020 erschienene Broschüre „Grenzen überwinden“ war von Anfang an das Leitmotiv für das Projekt.

Informationen zu Einzelheiten, einer virtuellen Zeitreise, Angeboten, Führungen, Kursen, Schaubaustellen und allerlei Aktivitäten unter: www.geschichtspark.de, www.archaeocentrum.eu

Weiter Grenzöffnungen

2000: Hermannsreuth - Branka/Galtenhof

Das Dorf Hermannsreuth wurde im Jahr 1965 wegen eines Grenzzwischenfalls in der Öffentlichkeit berühmt, er zeigte Gefährlichkeit und Aberwitz des Kalten Kriegs auf. Ganz in der Nähe zum erwähnten Hof wurde 2000 ein Grenzübergang für Wanderer und Radfahrer eröffnet. Trotz des Häuschens ist er kontrollfrei. Im Unterschied zu dem damaligen Ereignis gilt er heute gleichsam als Symbol für den versöhnlichen Umgang zwischen Nachbarn. Der Weg führt nach Branka/Galtenhof und weiter nach Tachov. Er ist in Teilen allerdings nicht einfach begeh- oder befahrbar.

Die Goldene Straße (Bärnau / Tachov)

Schon vor Jahrhunderten zogen Händler und Reisende zwischen Bärnau und Tachov die Goldene Straße entlang. An diesem wichtigen mittelalterlichen Handelsweg waren die beiden Städte die Drehscheibe des bayerisch-böhmischen Grenzlands.

Heute wandern Sie auf dem Verbindungsweg CZ 1 teilweise auf dieser uralten Route. Die historischen Ortskerne und der Geschichtspark Bärnau-Tachov zeugen von der langen und bewegten Geschichte der Region. Und immer wieder öffnen sich sagenhafte Blicke auf die ursprüngliche Landschaft hier am Grünen Dach Europas.

https://www.goldsteig-wandern.de/infos-erlebnisse/goldsteig-11-mal-anders/goldene-strasse/grenzueberschreitende-wanderung-auf-der-goldenen-strasse-nach-boehmen

„Sagenhafte Goldene Straße“

Seit rd. 500 Jahren wird einer der vielen Handelswege von Nürnberg nach Prag „Goldene Straße“ genannt. Sie führte über Sulzbach, Weiden und Tachov/Tachau. Im jetzigen Landkreis Tirschenreuth führte sie über Plößberg und Bärnau und überwand so das böhmisch-oberpfälzische Grenzgebirge. Salz, Getreide, Wein, Stoffe und Leder gehörten zu den bevorzugten Handelswaren. Die Kontakte zwischen der nördlichen Oberpfalz und Böhmen können also auf eine reiche Tradition zurückblicken. Interessant in den Zeiten von Grenzen und Grenzöffnungen: Schon die Goldene Bulle von 1356 zählte die Orte an dem bereits damals genutzten Weg auf und verbot alle Streitigkeiten zwischen Städten, Rittern und Fürsten. Die Geschichte, nein, Menschen und Systeme hielten sich nicht immer daran. Vielleicht war 1990 das Jahr, mit dem diese friedliche Zeit endlich beginnen sollte?

Anhand von Sagen macht das Sagenbuch in deutscher und tschechischer Sprache einen Streifzug durch die gemeinsame Geschichte von Tschechen und Deutschen. Herausgeber ist der Förderkreis Deutsch-Tschechische Schulen, gesammelt wurden die Sagen von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften entlang der „Goldenen Straße“ (Redaktion: Rainer J. Christoph/Heinrich Häberlein).

Basilikaplatz

Die Legende von der Gründung des Klosters Waldsassen:

Gerwig von Wolmundstein glaubt, bei einem Ritterturnier den Freund Diepold getötet zu haben. Er will Buße tun und geht in ein Kloster bei Köln. Als Zisterziensermönch lässt er sich mit anderen im Wald in der späteren „Regio Eger/Eger/Chebe“ nieder (Kölnergrün/heute Köllergrün). Diepold jagt in dieser Gegend, erkennt seinen Freund Gerwig und stiftet den Mönchen so viel Land, wie man an einem Tag auf einem Esel umreiten kann (siehe Eselsbrunnen auf der Schwanenwiese).

Zur Geschichte und Bedeutung des Klosters Waldsassen in Vergangenheit und Gegenwart siehe unter

- Haus der Bayerischen Geschichte: https://www.hdbg.eu/kloster/index.php/detail/geschichte?id=KS0423

- https://www.tourismus.waldsassen.de/entdecken/geschichte/?L=0

- Homepage des Klosters unter abtei-waldsassen.de

Diepoldbrunnen

Diepold III. von Vohburg nimmt im 12. Jh. das Gebiet an der oberen Eger (Regio Egere) in Besitz: Beginn mit dem Bau der Egerer/Cheber Burg, Landschenkung an das Kloster Waldsassen 1133 (Stiftung, daher „Stiftland“)

Waldsassen und Eger/Cheb bis 1990

Waldsassen und Eger/Cheb waren seit dem Mittelalter trotz unterschiedlicher politischer Bedingungen wirtschaftlich und kulturell eng verbunden. Einkäufe, Märkte, Kino- oder Tanzcafé-Besuche waren wechselseitig bis zum 2. Weltkrieg gang und gäbe. Die beiden Städte und die Regionen beiderseits der Grenze empfanden sich durchaus als Nachbarn. Große Teile der Bevölkerung im Sudetenland im österreichischen Böhmen (bis 1918) und dann in der Tschechoslowakei waren deutschsprachig. Verbindend war die Mundart, deren Varianten, sei es im Egerland oder im Stiftland, zum Nordbairischen gehören.

„Echerlandrische“ und stiftländische Traditionen verbanden und trafen sich in der Volksmusik, bei der Kleidung oder beim Essen, in der Handwerkskunst, bei Festen oder religiösen Feiern, in der religiösen Volkskunst, bei Kinderspielen oder in der dörflich-bäuerlichen Architektur.

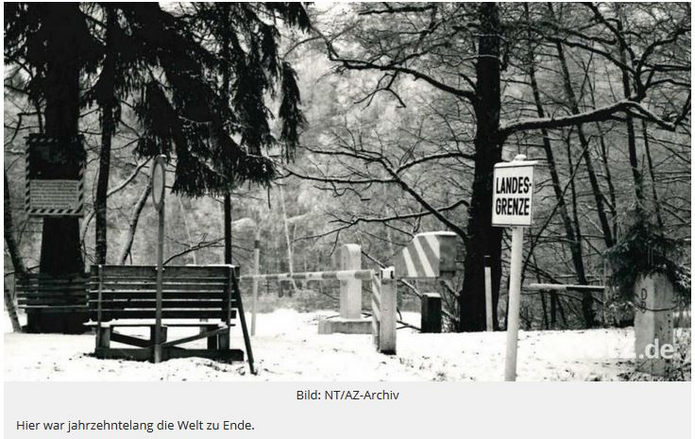

Erst das Kriegsende 1945 und der Eiserne Vorhang machten Kontakte so gut wie unmöglich: Stacheldraht, elektrische Zäune, Wachhunde, z. T. verminte Grenzstreifen und ein engmaschiges Netz von Grenzposten verhinderten jede Möglichkeit, hinüber oder herüber zu kommen. Als offizielle Grenzorte dienten vor allem Schirnding und Waidhaus.

Grenze bei Hundsbach

Gemeinsame Streife von Zoll und Bundesgrenzschutz am Grenzübergang Hundsbach-Waldsassen

https://www.beim-alten-bgs.de/Zu_den_Kameradenseiten/43_Josef_Schnellinger/6____An_der_Grenze/6____an_der_grenze.html

Die politischen Veränderungen seit 1986/87 in der damaligen Sowjetunion ließen Hoffnungen aufkeimen, dass sich vielleicht irgendwann auch im nachbarschaftlichen Verhältnis etwas ändern könnte. Die weltpolitische Großwetterlage (siehe Gorbatschow, Ungarn, Mauerfall, Schritte zur deutschen Einheit,) veränderte sich dann ab 1989 innerhalb weniger Monate grundsätzlich. Die inneren Verhältnisse in der Tschechoslowakei wandelten sich grundlegend. Und tatsächlich: Auch an der Grenze hier in der Region gab es plötzlich rasante Entwicklungen.

Eger/Cheb

1061 gilt als das Jahr der Gründung der Stadt. Sie gehörte zum Herrschaftsgebiet von Kaiser Barbarossa und wurde Reichsstadt, war also direkt dem Kaiser unterstellt. In der Zeit der k.u. k. Monarchie Österreich-Ungarn war sie Garnisonsstadt. Von 1918 gehörte sie zur nach dem 1. Weltkrieg neu gegründeten Tschechoslowakei. 1938 besetzte Hitler das Sudetenland und beanspruchte damit auch Eger/Cheb für das Deutsche Reich. Ab 1945 war die Stadt wieder Teil der Tschechoslowakei. Ein Großteil der sudetendeutschen Bevölkerung wurde 1945 vertrieben, ihr Vermögen wurde eingezogen.

In den Geschichtsbüchern spielt der Name der Stadt eine Rolle im Dreißigjährigen Krieg: 1634 wurde hier Albrecht von Wallenstein in einem Haus am Marktplatz ermordet. Der böhmische Feldherr kämpfte für die katholische Liga und den Kaiser.

Weitere Informationen: http://encyklopedie.Eger/Cheb.cz/de/

Ein anders Beispiel für den tschechisch-böhmischen Humor gefällig?

Dass – trotz aller Schikanen – viele Tschechen ihren Humor nicht verloren haben, berichtet K. N.: „Ein alter Bewohner von Eger, der die politisch-geschichtlichen Epochen von der Kaiserzeit bis zur Jetztzeit miterlebt hatte, wurde gefragt, wie er diese verschiedenen Zeitabschnitte empfunden habe. Er antwortete: ‚Nie waren wir so schön unterdrückt, wie unter den Österreichern!‘ …“

http://www.tic.mestocheb.cz/DE/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100428&id=709751

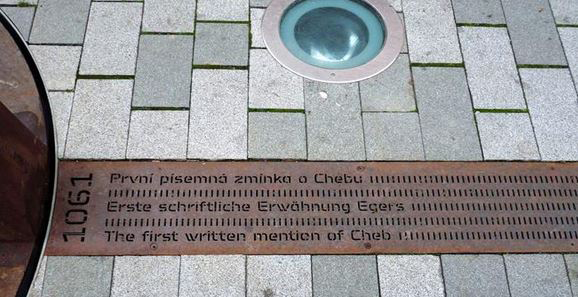

950 Jahre auf einer Zeitachse

Schnelle Blicke in die Geschichte: 950 Jahre auf einer Zeitachse …

Eine Besonderheit findet sich auf dem Marktplatz in Eger/Cheb. Ein langes metallenes Band verläuft über den Platz. Diese „Zeitachse“ gibt die 950-jährige Stadtgeschichte bis 2011 wieder – in tschechischer, deutscher und englischer Sprache. Wer eine Prise tschechischen Humors nehmen will: Hier findet man ihn beim Jahr 1900: „Der böhmische Genius Jára Cimrman trank im Stöckl in Eger ein Bier.“ Das soll historisch sein? Und wo ist der Humor?

Günther Juba sieht darin einen Humor, den man so nur in Tschechien versteht. Dieser Jára Cimrman geistert nämlich in der tschechischen Geschichte als frei erfundenen Nationalheld herum. Einen Herrn dieses Namens hat es nie gegeben. Günther Juba: „So wundert man sich schon sehr darüber, dass die Tschechen diesen Eintrag in der Zeitachse auch noch besonders lustig finden. Derartiger Humor ist kaum zu „übersetzen“, denn er setzt die Einfühlung in die Situation der Menschen zur Zeit der ehemaligen ČSSR voraus.“

http://tic.Cheb.cz/DE/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100428&id=709790

Geöffneter Vorhang - zerrissene Ketten

Ein Mahnmal an der Grenze auf dem Weg zwischen Eger/Cheb und Waldsassen erinnert an die Jahrzehnte, in denen die Länder getrennt waren. Das Mahnmal wurde 2006 errichtet zur Erinnerung an die 82 Personen, die am „Eisernen Vorhang“ ermordet wurden oder anders ums Leben kamen. Die Symbolkraft der gesprengten Ketten ist offensichtlich.

Marktplatz Eger/Cheb

Der Marktplatz heißt auch „Platz des Königs Georg von Podiebrad“ (Náměsti Krále Jiřího z Poděbrad). Der König hatte stets ein hohes Ansehen. Grund: Man könnte ihn als Urgroßvater der Europäischen Union bezeichnen. Er hatte schon 1462 die Idee, es sollte ein gesamteuropäisches Bündnis geben mit einer gemeinsamen Volksvertretung in Basel, mit gesamteuropäischen Gerichten, einem gemeinsamen Heer und einer einheitlichen Verwaltung. Papst wie Kaiser sahen die eigene Stellung gefährdet und verhinderten die Verwirklichung. Unter seiner Herrschaft trafen sich in Eger/Cheb öfter die Delegationen von verfeindeten Parteien, um eine friedliche Lösung auszuhandeln.

Das „Stöckl“ am Marktplatz ist neben der Burg mit dem Schwarzen Turm ein Wahrzeichen der Stadt. Es umfasst einen historischen Häuserblock mit mehreren Stockwerken, es wurde in die Höhe gebaut, um die Fläche optimal zu nutzen. So erklärt sich auch der Name: Die Stockwerke sind öfter ineinander verschachtelt, also „verstöckelt“.

Das Zeit-Tor

Das Zeit-Tor: neun Meter hoch

Am Beginn Fußgängerzone und der Zeitachse steht das neun Meter hohe und dreieinhalb Tonnen schwere "Zeit-Tor". Es dreht sich ständig und symbolisiert damit den Wechsel von glücklichen und schweren Zeiten.

Vaclav-Havel-Bank beim "Stöckl"

„Wahrheit und Liebe müssen über die Lügen und den Hass siegen.“

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. (Vaclav Havel)

Der Regimekritiker Vaclav Havel war vor 1989 insgesamt fünf Jahre als politischer Häftling in Gefängnissen. Während der „Samtenen Revolution“ war er eine der führenden Personen und wurde Ende Dezember zum Präsidenten der Tschechoslowakei Gewählt (ab 1993 dann Präsident der Tschechischen Republik bis 2003). Er lebte von 1936 bis 2011.

„Zu den wichtigsten Momenten in der Geschichte Eger/Eger/Chebs, an die ich mich erinnere, gehört der Besuch des Präsidenten Václav Havel kurz nach der Wende, Anfang 1990,“ erinnert sich J. K. „Das Wetter war sehr schlecht, es regnete sehr stark, wir hatten keinen Regenschirm mit – und unser Herr Präsident hatte eine Stunde Verspätung! Endlich ist er gekommen, sprang auf eine Holzbrüstung und entschuldigte sich bei uns allen. Er sprach davon, dass wir uns auf einen Aufschwung des Fremdenverkehrs vorbereiten sollen, zu dem es nach der Grenzöffnung kommt.“

http://www.tic.mestocheb.cz/DE/vismo/dokumenty2.asp?id_org=100428&id=709751

Im Sommer 2020 wurde zu Ehren des ersten Präsidenten – wie in anderen Städten weltweit – auch in Eger/Cheb eine Vaclav-Havel-Bank errichtet. Man findet sie nahe beim Stöckl.

Die schlichten Stühle unter einem Baum verbindet ein runder Tisch. Es soll ein Ort sein, so der Bürgermeister Antonin Jalovec bei der Einweihung, an dem sich Menschen in Havels Geist über politische Themen unterhalten oder einfach nur anderen zuhören.

Ohne Grenzen: die Landesgartenschau 2006

Eine grenzübergreifende Landesgartenschau mit den Zentren Marktredwitz und Eger/Cheb erforderte schon im Vorfeld eine jahrelange Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Das Ergebnis kann sich bis heute sehen lassen. So lohnt sich in Eger/Cheb ein Abstecher zum Gelände unterhalb der Burg:

In die Gartenschau – bundesweit erstmals eine Schau über die Bundesgrenzen hinaus und gut passend zum 2004 erfolgten Beitritt von Tschechien zur EU – hatte auch in Waldsassen eine Außenstelle in der Zisterzienserinnen-Abtei: der dortige Naturerlebnisgarten wurde umgestaltet und ist stets einen Besuch wert.

Mammersreuth

Eine Wallfahrt auf einem alten Pilgerweg

Das Dorf Mammersreuth liegt unweit Waldsassen. Vom östlichen Ortsende in der Mammersreuther-Straße geht die schmale Teerstraße kurz über den Weg zur Lourdes-Grotte und dann rechts ca. 3 km ins Dorf. Durch das Dorf führt der Weg in Richtung Grenzübergang noch ca. 500 m zu einem Wanderparkplatz. Der Übergang ist nur für Wanderer und Radfahrer geeignet. Der Personalausweis ist mitzuführen. Für Radfahrer ist evtl. auch Waldsassen ein gut geeigneter Start- und Zielort.

Vom Parkplatz aus startet der Anton-Hart-Weg. Entlang des Wanderwegs führen Informationstafeln und Wegweiser in deutscher und tschechischer Sprache. Beachten und ggf. nutzen sollte man den gut beschilderten Obstlehrpfad.

Anton Hart war ein Waldsassener Unternehmer, der als Motor eines Fördervereins die Wiedererrichtung und Belebung des traditionellen Wallfahrtsorts initiierte. Der Weg folgt einem alten Pilgerweg, er wird heute noch für Wallfahrten genutzt.

Der Weg ist für Radfahrer auf die ganze Länge sehr gut geeignet, Rollstühle und Kinderwägen haben es auf der Split/Schotter/Sandmischung etwa 20 min lang zunächst nicht sehr bequem. Danach ist er auf tschechischer Seite gut befestigt, die Teerstraße führt durch das Dorf und steigt im letzten Kilometer am alten Schloss vorbei insgesamt 70m hoch bis zur Wallfahrtskirche.

Altkinsberg/Starý Hroznatov

Im Dreißigjährigen Krieg erhielten die Jesuiten in Eger die verwüstete Burg Kinsberg mit zwei Kirchen und dem Grundbesitz. Trotz weiterer Zerstörungen konnten die Jesuiten vor allem dank der Steuerpflicht der Untertanen Burg und Kirchen erhalten. Der tschechische Name Hroznatov rührt daher, dass 1247 hier ein böhmischer Gaugraf Hroznata von Ovenec in der Zwingburg verhungerte. Er ist der Gründer des Stifts Tepl, die katholische Kirche strebt seit 2004 seine Heiligsprechung an.

Die Geschichte von Altkinsberg und Neukinsberg folgt der Geschichte des übrigen Egerlands: Seit 1918 gehörten die Ortschaften zur neu gegründeten Tschechoslowakei, 1938 wurde das Sudetenland vom Deutschen Reich beansprucht. Mit Ende des Kriegs wurden sie wieder tschechisch. Die deutsche Bevölkerung wurde von den kommunistischen Machthabern enteignet, flüchtete in den Westen oder wurde vertrieben.

Die geographische Lage der Ortschaften bestimmte die nächste historische Phase. Denn sie lagen von 1945 bis 1990 im engeren Grenzgebiet: Häuser und Schlossgebäude wurden geräumt, wurden niedergerissen oder verfielen. Der Schwarze Turm am Schloss leistete diesem Schicksal Widerstand und überdauerte alle historischen Qualen, die Menschen und Ort erleben mussten.

Maria Loreto

Auch die Wallfahrtskirche litt unter den Verhältnissen, sie verfiel und glich bis Anfang der 1990er-Jahre einer Ruine. Anton Hart gelang zusammen mit dem erwähnten Förderverein die Renovierung.

Der Name der Gnadenstätte rührt von einer 90 cm hohen Marienstatue aus Holz her. Sie war ein Geschenk einer Gräfin aus dem böhmischen Adelsgeschlecht der Vrtba aus Verehrung gegenüber dem Stammvater des Geschlechts Hroznata. Loreto ist eine italienische Stadt, in die Engel – der Legende nach – das Haus der Heiligen Familie aus Nazareth transportiert haben.

Kirche, Kreuzgang, Skulpturen, Meditationsgarten und Friedhof wie auch die Mutter-Gottes-Kapelle werden von einer inzwischen verstorbenen Besucherin auf folgender gut bebilderten Internetseite beschrieben:

https://www.fichtelgebirge-oberfranken.de/sabine/MariaLoreto.htm

Veranstaltungen und Entwicklungen rund um die Wallfahrtskirche und den Förderverein aus der jüngsten Vergangenheit finden sich unter

https://www.onetz.de/themen/wallfahrtskirche-maria-loreto-altkinsberg-stary-hroznatov

Der Mini-Vulkan Eisenbühl ist nur knapp 20 Meter hoch, muss aber bis vor 300 000 Jahren erhebliche Massen in die Gegend herausgeschleudert haben. Der gute Boden in der Umgebung ist bis heute der Beweis. Gut illustrierte Info-Tafeln des Geozentrums erläutern die Zusammenhänge.

Grenzübergang Altalbenreuth/Mýtina

Der Grenzübergang nach Altalbenreuth wurde erst 1995 für den regelmäßigen Übergang für Fußgänger geöffnet. Diese Ortschaft hat eine besondere Geschichte, in der sich Weltgeschichte und Regionalgeschichte auf interessante Weise verbinden: Im Mittelalter war sie „gemengt“, d, h. die Bauern zinsten (fraisten, „Fraischgebiet“) und arbeiteten als Erbuntertanen im regelmäßigen Wechsel für verschiedene Herren. Auch die Gerichtsbarkeit wechselte zwischen Waldsassen und Eger. Erst 1849 wurde die Leibeigenschaft aufgehoben. Kurz danach wurde der Ort eine eigene Gemeinde mit eigenem Schulhaus. Die Trennung von Neualbenreuth zeigte sich auch darin, dass der Ort von der Pfarrei Neualbenreuth zur Pfarrei Altkinsberg mit der Wallfahrtskirche Maria Loreto wechselte.

Und wo findet sich hier „Weltgeschichte“?

Die Gegend gehörte bis zur Gründung der Tschechoslowakei 1918 zur k.und k. Doppelmonarchie Österreich-Ungarn und war dann tschechisch. Mit der Besetzung des Sudetenlands galt sie als Teil des Deutschen Reichs. Wie auch andere Gebiete im westlichen Tschechien war Altalbenreuth im Mai 1945 kurzfristig von amerikanischen Truppen besetzt und wurde ein halbes Jahr später an die vorrückenden sowjetische Besatzungstruppen übergeben.

In der Gemeinde lebten fast ausschließlich Deutsche, die auf Grund der !945 Beneš-Dekrete enteignet und vertrieben wurden. Viele von ihnen blieben als Vertriebene direkt auf der anderen Seite der Grenze. Im Kalten Krieg war das Gemeindegebiet streng bewachtes Grenzgebiet. Deswegen wurden fast alle Gebäude dem Erdboden gleichgemacht, um Flüchtlingen jede Versteck- und Schutzmöglichkeit zu nehmen, im Jahr 1953 auch der Ort Boden, der direkt an der Grenze lag. In der Nähe entstand eine jetzt verlassene Kaserne für die tschechischen Grenzbeamten. Es leben nur noch wenige Personen dort, wo ehemals 800 Einwohnern ihre Heimat hatten.

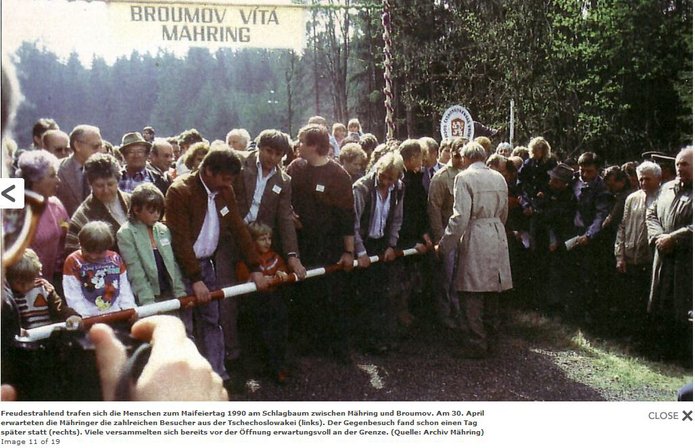

Mähring

Mähring liegt seit jeher an der kürzesten Verbindung von Bayern in die seit Beginn des 19. Jahrhunderts attraktive westböhmische Kurstadt Marienbad. Der Übergang nach Broumov wird seit 1990 von Pendlern und Touristen gut genutzt.

Das Jahr 1990

Schon am 30. April, also zwei Monate vor den großen Feiern in Waldsassen oder Waidhaus lockerten die tschechischen Behörden die Möglichkeiten, die Grenze zu überqueren. Es gab erste Besuche und Gegenbesuche.

Bürgermeister Karl Bach (mit Bürgermeisterkette) freute sich mit vielen Bürgern aus Mähring und den tschechischen Nachbarorten. Schnell gab es ein Hinüber und Herüber. In den Orten Heiligenkreuz, Plan und Kuttenplan gab die Blaskapelle Großkonreuth Standkonzerte.

Schon zu Anfang des Jahres 1990 hatten die tschechischen Behörden mit dem Abbau der Sperranlagen begonnen. An den Probeöffnungen war die Visa-Pflicht aufgehoben. Seit dem 1. Juli duften Radfahrer und Fußgänger die Grenze überqueren, am 26. Juli 1990 fand die erste Wallfahrt zur St. Anna-Kirche in Plan statt.

Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob der Übergang Mährung-Broumov für den Autoverkehr geöffnet würde. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft „Zur Wiedereröffnung des Grenzübergangs Mähring“ Alfred Schneider bat dann am 1. Juli die anwesende tschechische Ministerin für Handel, Tourist und Verkehr Vlasta Stepova, sich für die Zulassung des PKW-Verkehrs einzusetzen. Den weiteren Fortgang konnte damals noch niemand ahnen: Ab 1. November 1990 konnten tatsächlich auch Autos und Busse über die Grenze fahren. Als am 1. Juni 1991 der Übergang rund um die Uhr geöffnet wurde, waren die Wünsche der Interessengemeinschaft erfüllt. Als Tschechien dem Schengener Abkommen betrat, fielen ab dem 21. Dezember 2007 auch die Passkontrollen an der Grenze weg.

„Omei, du dummer Bou.“

Der Redakteur des „Neuen Tags“ Jürgen Herda hat für einen Artikel am 1.7. 2015 diese schöne Geschichte ausgegraben:

"Als ich 1980 erstmals für den Bundestag kandidierte", erinnert sich SPD-Urgestein Ludwig Stiegler, "hielt ich beim Ortsverein in Mähring eine staatstragende Rede zur Deutschlandpolitik." Die Post-Wirtin lauscht aufmerksam und kanzelt den jungen Kandidaten ab: "Omei, du dummer Bou", entfuhr es der Unternehmerin. Die Grenze sollte eines Tages wieder verschwinden, die Nachbarn sich wieder näherkommen? "Ois dumme Sprüch."

Es wurde eine Wette draus: Die Post-Wirtin Maria Wiesner hatte dem Politiker wohl angeboten, sie würde ihn im Schubkarren über die Grenze fahren, sollte seine Vision von offenen Grenzen jemals Wirklichkeit werden. Er hatte von einer Außenpolitik gesprochen, die zu einer normalen Nachbarschaft auch zu den Nachbarn im Osten führen sollte. Die Wirtin löste ihre Wette am 1. Juli 1990 ein.

https://www.onetz.de/deutschland-und-die-welt-r/archiv/wunder-am-ende-der-welt-d844937.html

Jürgen Herda zitiert den SPD-Politiker im Jahr 2015: "Erst war die Sehnsucht nach dem Paradies hinter den geschlossenen Grenzen groß", sagt Ludwig Stiegler. "Wenn die Realität einkehrt, kommen die nächsten Gebrechen." Vergessen, die Resignation am Ende der Welt, vergessen, dass an der Grenze oft geschossen und gestorben wurde. "Tausende von russischen und tschechischen Soldaten standen der Nato gegenüber und wir hätten im Ernstfall zerstört, was wir verteidigen wollten." Eine Absurdität.

Vor 30 Jahren entdeckten die Bewohner des Landkreises Tirschenreuth eine neue Welt. Sie lag vor der Haustür, schien aber durch die scharf bewachte Grenze Lichtjahre entfernt. Am 1. Juli 1990 wurde das Wunder der offenen Schlagbäume wahr.

Texte von Zeitzeugen unter https://deutsch.radio.cz/wieder-nachbarn-erinnerungen-30-jahre-grenzoeffnung-8685472#&gid=asset&pid=2

Die Videos dazu in der Online-Ausstellung des Centrum Bavaria Bohemia: https://www.bbkult.net/projekte/kulturbruecke/30-jahre-grenzoeffnung

Bewegende Momente:

Miroslav Kalaš hatte von Planá (Plan) aus immer mit dem Fernglas die Menschen beobachtet, die bei der Wallfahrt zur Mähringer St.-Anna-Kapelle kamen – das war jahrelang sein einziges Fenster zum Westen. Der feierliche Moment, als sich Deutsche und Tschechen erstmals nicht als Feinde gegenüberstanden, ist ihm unvergessen.

Hana Moravcová berichtet von der ersten Begegnung mit Mähringern im Februar 1990. Bei wöchentlichen Treffen am Schlagbaum bereitete man die Öffnung vor, damals noch begleitet von bewaffneten Grenzwächtern. Petr Novotný aus Aš (Asch) erinnert sich daran, dass sein Vater in der allerersten Zeit nach dem Krieg noch auf ein Bier nach Bayern gehen konnte, an spätere Schleusungen und den verbotenen Blick zum Westen hin. Die Grenzöffnung hat er wie ein Fest erlebt.

Aus dem Leben an der Grenze bei Bärnau berichtet die Lehrerin Ingrid Leser. Von strengen Ermahnungen der Eltern, beim Pilze- oder Beerensuchen ja nicht „rüber“ zu geraten, weil die Tschechen schießen würden. Sie erzählt vom bewegenden Augenblick, als sich ihre aus Böhmen stammende Mutter nach 40 Jahren zum ersten Mal wieder mit ihrer alten Freundin aus Marienbad traf. Von ersten Schülerbegegnungen und dem Erstaunen der Jugendlichen darüber, dass die jeweils anderen ja ganz „normal“ sind.

Der Landwirt Herbert Rath aus Mähring, in vielen Vereinen aktiv, stellte erste Kontakte zu den tschechischen Nachbarn her, die zunächst noch über Schirnding einreisen mussten. Als am 1. Mai die Grenze endlich offen war, kamen Menschen in Massen und parkten alles zu an der Grenze. Am Vortag waren die Tschechen zu Besuch, hatten schon beim Maibaumaufstellen geholfen und man tanzte miteinander auf der Straße.

„So viele Leute hat Mähring nie gesehen“, bestätigt auch Rosa Schöner. Im Januar bei einem Fußballspiel in Tachov hatte es erste Kontakte mit den Nachbarn gegeben. Die erste Begegnung am Schlagbaum war wie ein Wunder. „Ein freundliches Wort, ganz gleich in welcher Sprache, ist immer ein freundliches Wort“, sagt die Mähringerin. Dass sich bei der Probegrenzöffnung die beiden deutschen und der tschechische Geistliche umarmten und ein „Hallelujah“ anstimmten, wird sie nie vergessen. Noch heute erstaunt ist Rosa Schöner darüber, dass an den zwei Tagen 30 Hektoliter Bier und Limonade verkauft oder verschenkt wurden. Nachschub-Senf zu den Tausenden Bratwurstsemmeln mussten die Organisatoren auf Umwegen durch den Wald holen, weil in Mähring einfach kein Durchkommen mehr war.

Bewegt schildert der damalige Stadtpfarrer Siegfried Wölfel die Probegrenzöffnung am 19. Mai 1990 in Bärnau. Mitten in einer Rede forderte ihn ein tschechischer Geistlicher auf, zu singen. Denn der Mann am Mikrofon sei ein Wendehals, der von Demokratie spreche, obwohl er den Pfarrer ins Gefängnis gebracht habe. In einer kurzen Pause stimmte der Dekan tatsächlich „Großer Gott, wir loben dich“ an. Bei der zweiten Strophe bekam er schon Unterstützung durch die Stadtkapelle Bärnau. „Dann haben wir alle gesungen, deutsch und tschechisch. Das war unsere Antwort auf das Wunder der Grenzöffnung.“

Alle Beispiele aus: Grenzöffnung vor 30 Jahren in Bildern auf Onetz vom 30.6.2020, Autorin: Michaela Kraus

https://www.onetz.de/oberpfalz/waldsassen/grenzoeffnung-30-jahren-bildern-id3051929.html

Obelisk Mähring

Die Zeit des Kalten Kriegs

Traurige Berühmtheit bekam Mähring auf Grund eines in den Medien viel beachteten Vorfalls, der die ganze Tragik des Eisernen Vorhangs für die Menschen widerspiegelt. Ein Denkmal für einen harmlosen Wanderer, dessen Tod sich unglücklich mit der Flucht eines Polen in den Westen verkettete, findet sich in der Nähe Mährings.

Der 4m hohe Obelisk zum Gedenken an den erschossenen Oberstleutnant Dick steht an der Grenze, in der Nähe des Dorfes Mähring, bei Tirschenreuth und trägt die Inschrift „Hans Dick, † 18.9.1986 erschossen von den Grenzern der C.S.S.R“. Der Amberger Oberstleutnant Dick war hier im Jahr 1986 während einer Verfolgungsjagd mit einem flüchtigen Polen verwechselt und von tschechoslowakischen Grenzsoldaten tödlich angeschossen worden.

https://www.begegnungsraum-geschichte.uni-passau.de/unterrichtsmaterialien/eiserner-vorhang/praktische-tipps/

Im Jahr 2019 wurde der Fall von Staatsanwälten in Prag neu aufgerollt. Sie ermitteln gegen die damalige Staatsführung der Tschechoslowakei in insgesamt neun Fällen, in denen Flüchtlinge an der Grenze umgekommen sind. Falls das Gericht Amtsmissbrauch feststellt, müssen die ehemaligen kommunistischen Funktionären mit Haft zwischen zwei und zehn Jahre rechnen.

https://www.br.de/nachrichten/bayern/cssr-grenztote-prag-ermittelt-gegen-fruehere-staatsspitze,RiwaqU2

Wanderübergang Lohhäuser

Der nahe Wanderübergang Lohhäuser hat seine besondere Geschichte: Das Dorf Lohhäuser hat eine lange Tradition und musste die Geschichte des gesamten Egerlands erfahren: 1938 wechselte die Staatsbürgerschaft, der Ort gehörte zum Deutschen Reich, 1945 besetzten amerikanische Truppen das Dorf und gaben es an das tschechische Militär zurück. Nach Enteignung der Einwohner und ihrer Flucht und Vertreibung wurden die Gebäude im Jahr 1947 zerstört. 2003 übernahm Mähring die Patenschaft über das „verschwundene Dorf“. Einzelheiten dazu unter https://www.maehring.de/marktgemeinde/patenschaften/lohhaeuser-das-verschwundene-dorf/die-grenzoeffnung-1990.html

Fortsdienststelle Altmugl

Wie ein Hund im Kalten Krieg die Diplomaten beschäftigt

Franz Danhauser war Revierleiter der Forstdienststelle Altmugl direkt an der Grenze:

„Der erste Kontakt zu den Tschechen vor der Grenzöffnung kam so zustande: Ich hatte einen jungen Hund bekommen. Der ist mir mit drei Monaten ausgeschlitzt und in die Tschechei abgehauen. Ich hörte nie wieder von ihm. Dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt, habe tschechischen Holzhauern einen Brief in tschechischer Sprache überreicht und sie gebeten, ob sie mir helfen könnten, etwas auf die Beine zu stellen, habe dann aber nichts mehr davon gehört.“

Monatelang lang gab es keine Reaktion. Erst über einen Bekannten mit Kontakten über den Eisernen Vorhang hinweg kam Bewegung in die Suche. Danhauser erhielt einen Brief, der Hund sei in Dolní Žandov / Unter Sandau hinter dem Dyleň aufgetaucht. Nach Formalitäten mit der Botschaft in München durfte er seinen Hund schließlich am Grenzübergang Schirnding abholen.

„Mit der Polizei und mit Blaulicht fuhren wir auf die tschechische Seite. Dort warteten schon die Tschechen mit meinem Hund. Er war bereits ausgewachsen, ich erkannte ihn fast nicht mehr. Sie übergaben ihn mir und dazu einen Zettel. Es stellte sich heraus, dass man ihn tierärztlich untersucht hatte und dass er gesund ist. Ich dachte mir, das wird wohl eine teure Sache, und zog meinen Geldbeutel heraus. Doch sie wehrten ab, das sei schon in Ordnung, und verabschiedeten mich mit ‚Lovu zdar‘, also Weidmannsheil. Einer rief mir noch etwas hinterher. Der deutsche Polizist, der ein bisschen Tschechisch konnte, hat es mir übersetzt. Es habe geheißen: ‚Pass auf deinen Hund auf‘.“

https://deutsch.radio.cz/erinnerungen-die-grenzoeffnung-der-foerster-8690096

Wie eine Reihe von anderen Zeitzeugen, findet man auch Franz Danhauser in der Online-Ausstellung des Centrum Bavaria „Wir sind wieder Nachbarn! – Erinnerungen an 30 Jahre Grenzöffnung“ unter https://www.bbkult.net/projekte/kulturbruecke/30-jahre-grenzoeffnung